せっかくの投資が

伝わらない"追加"

になっていませんか?

毎年予算を取り、機材を買い足し、新しい演出も取り入れている。それなのに来場者の反応は薄く、「去年と変わらないね」「あそこはもう見たし」と言われてしまう...それは多くの施設で共通する「更新の仕方」に原因があります

原因は"更新"と"体験"のズレ

によって起こります。

よくある大規模イルミネーションの課題

1年ごとの変化を出すために新しい機材を購入し、壊れていない限りこれまで買い足してきた機材もすべて設置する──このような運営を続けていくと、デザインやテーマが年々混在し、結果として「規模が大きい」以外に特徴のないイルミネーションになってしまう傾向があります。

それでも、商圏内に競合が存在せず、遠方からの集客も見込まない場合であれば、地元の定番スポットとして一定の来場者数を維持することは可能です。

しかし、そうではない場合には、「なぜそのイルミネーションを見に行くのか」という明確な理由をお客様に与えられず、選ばれなくなってしまうリスクが高まります。

新商品導入でアップデートできる?

他施設との、あるいは去年との差別化のため、カタログのNEWの項目から商品を選んで購入していませんか?イルミネーションの来場者が求めているのは、個々の機材やオブジェクトそのものではなく、「会場全体としての世界観」や「空間全体での体験」です。そのため、せっかく費用をかけて新しい機材を導入したとしても、他の既存の要素との一体感が取れていなければ、全体の印象に埋もれてしまい、施設側の「アップデートしたい」という意図とは裏腹に「何か変わったのかよくわからない」と感じられてしまうケースが少なくありません。

動きをつける=効果的?

イルミネーション演出では、単に物量を増やすよりも、既存の機材に制御を加えて動きを出す方が、空間にダイナミズムを与え、印象に残りやすくなるのは確かです。しかし、制御機器の導入やプログラミングには想像以上にコストがかかります。にも関わらず、動きが演出として意味をなしていなければ来場者には「動いている」以上の感想を持って頂けません。

“動かしただけ”では投資効果が充分に発揮されない可能性があることを、あらかじめ理解しておく必要があります。

なぜ、ズレてしまうのか

イルミネーションの“更新”が単発の導入や装飾の追加にとどまると、体験の全体像と噛み合わず、来場者には変化が伝わりません。

なぜズレが起きるのか?

それは、全体をどんなコンテンツにするか、差し当たって何を置くのか、の判断基準となるべき

"根拠となる軸” がないから、であるケースが多いのではないかと考えています。

「一本軸を通す」。

それが戦略というアプローチです。

点在する電飾を、意味のある体験へとつなげる。

それが、私たちの考える「戦略的イルミネーション」です。

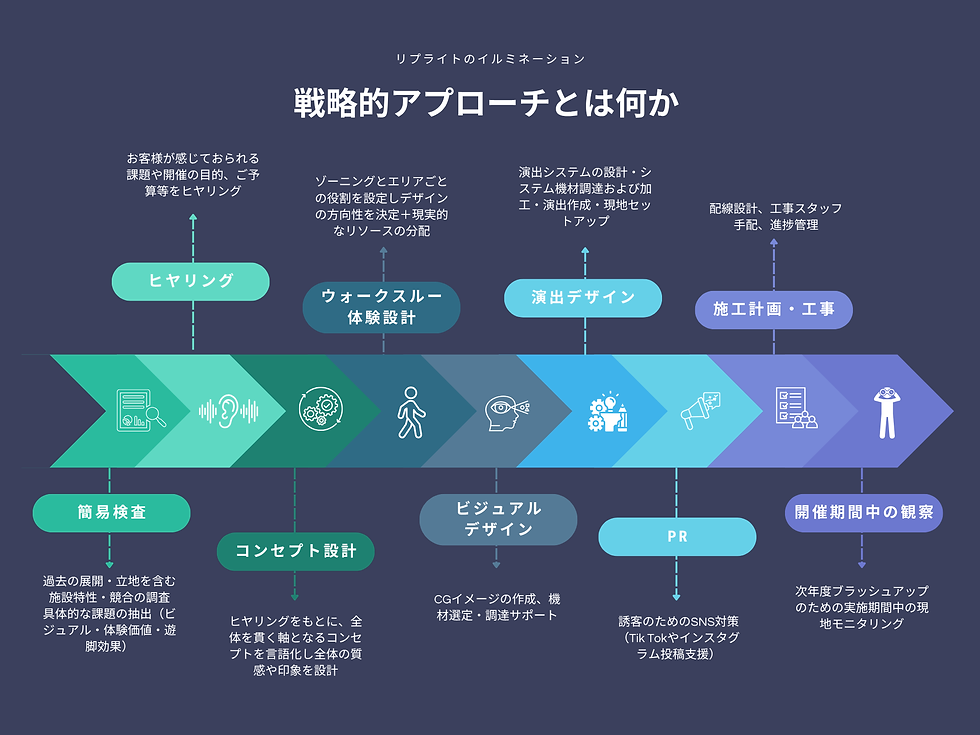

私たちはイルミネーションに関する課題の多くは、技術や演出の断片だけでは解決できないと考え、空間の目的、動線設計、運用面までを見据えた「全体最適」を前提に課題と向き合っています。戦略的なイルミネーションデザインによって、一点一点をつないでいくことで、空間全体としてお客様に"届く"体験を設計します。

「+戦略」の効果

よくある大規模イルミネーションの課題+戦略

「去年との違い」ではなく、「競合との違い」にフォーカスして軸を設定することで

施設の持つ個性や他では体験できない展開が「選ばれる理由」になります。

軸に沿って、使う機材・使わない機材を選別し、適切なリソース配分をすることで

コンテンツとしてのクオリティを上げ、集客力をアップさせることに繋がります。

新商品導入でアップデートできる?+戦略

戦略的アプローチでは、今まで置いたことがないから、隣の施設が置いていないから、ではなく設定した軸=作り出す世界観に対して何が不足しているかに沿って投資する内容を決定します。

それぞれのイルミネーションを世界観の部品として捉えて新規機材を投入すれば、お客様が気づかない「追加」ではなく、効果的なアップデートにつなげることができます。

動きをつける=効果的?+戦略

全体的に一本軸を通して、エリアごとのコンセプトや役割をはっきりさせておけば、なぜ・どこを・どんな風に動かす必要があるのか、逆にないのか、という判断が容易になります。例えば、あるエリアの役割が「圧倒的な数で驚かせる」であれば、一旦消えるシーン→全点灯!の演出が効果的ですし、役割が「写真を撮ってもらう」であれば消灯のシーンはない方が良い、という具合です。

イルミネーション+戦略で

効果的なアップデートにつなげましょう。

-

SNSでもう少し話題になってほしい

-

来場者が減っている

-

デザイン変更だけでは不安

──そう思ったら、ぜひ一度ご相談ください。

まずは無料ヒアリングからスタートできます。